孩子不能离家出走(孩子离家出走回来后怎么处理)

发布日期:2022-04-29 浏览次数:“良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒。”

父母的不当言语,不会在孩子身上留下伤疤,但会在他们的心中留下难以抹去的创伤。

“大宇不见了!怎么办?我到处找,都找不到他。”

我问姐姐怎么回事。

姐姐吞吞吐吐地说道:

“还不是因为学习的事,我说了他几句,他不服气地跟我犟嘴,我一生气,就骂他,‘我怎么生了你这么个没用的东西?’

哪知道他这么经不起说,摔下筷子就跑出去了。”

听完姐姐的话,我长叹一声。

姐姐每次都是这样,明明心里很爱孩子,却总是用很伤人的话去刺痛孩子。

可是每次伤害了孩子,却又从不肯在自己身上找原因。

著名心理学家马歇尔·卢森堡曾说过:

“也许我们并不认为自己的谈话方式是暴力的,但语言确实常常引发自己和他人的痛苦。”

很多时候,父母随口而出的一句话,虽然不会让孩子的身体留下伤痕,却会在孩子的心上扎进一根难以拔除的刺。

那些被父母刺伤过的孩子后来怎么样了?

看完下面3个故事,也许你会找到一些答案。

第一个故事,来自浙江11岁的男孩小波。

小波的学习成绩很好,从来没有出过班级前五名。

但小波的妈妈并不满意。

她经常告诉小波:

“你只有成绩好,才能让别人瞧得起你。”

她对小波的要求很严苛,经常因为一点小错,一点退步,就气急败坏的责骂、责罚小波。

她回家大骂小波“不争气”、“只知道玩”,并罚他在院子里跪了2个小时。

谁都没有想到,这竟成了压倒小波的最后一根稻草。

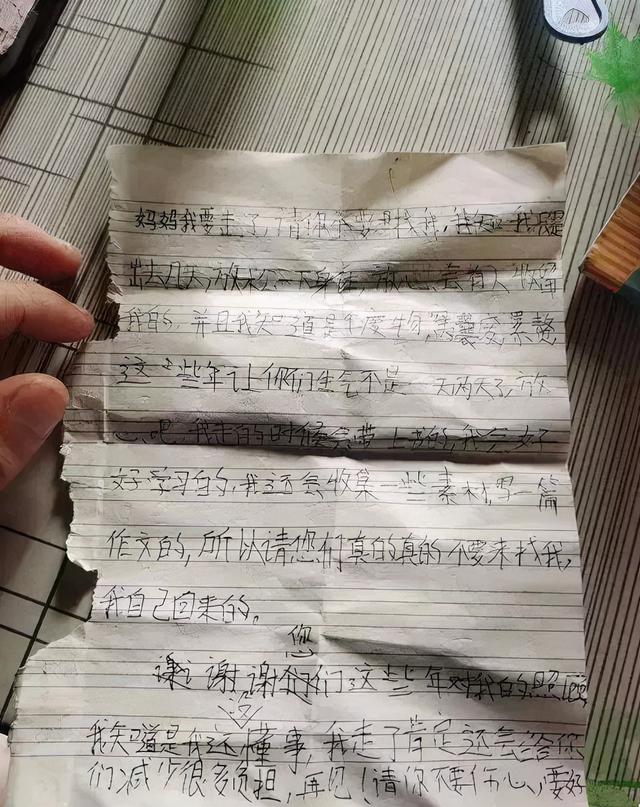

小波决然地留下一封信离家出走了。

信中写道:

“妈妈,我走了,请你不要找我。

我知道我是个废物、窝囊废、累赘,这些年让你生气不是一天两天了。

放心吧,我走的时候会带上书,会好好学习,还会收集一些素材写作文,不要找我,我会自己回来的……”

字字让人心酸。

一个只有11岁的孩子,本该是一个自信阳光、朝气蓬勃的少年,现在却亲口承认自己是个“废物”、“窝囊废”和“累赘”。

一个本该在父母身边被宠爱的孩子,现在却战战兢兢地想要逃离父母,还不忘懂事地安抚父母,告诉父母,“我不会忘记学习的。”

想起我曾经看到的一句话:

“一个懂事的孩子,不会忘记爱你,但却会忘记爱自己。”

妈妈对他的每一句责骂,虽然没有让他的心里燃起仇恨。

但妈妈曾说过的每一句难听的话,都在他的心上留下了深深的伤痕。

让他的内心脆弱、自卑、迷茫、无助、让他觉得自己一无是处,让他觉得自己不配被爱,彻底丧失了对未来的希望和热情。

第二个故事,来自一个14岁抑郁症女孩。

女孩就读于全省排名第一的重点高中, 父母对她的期望很高,只要女孩成绩没有达到父母的要求,就不断地否定她、要求她、指挥她。

高中住校后,女孩因为不会处理人际关系,经常跟同学发生争执。

妈妈的第一反应不是关心孩子,了解真相,而是开始泼她冷水:

“怎么不孤立别人,就孤立你呢?”

有一次,女孩妈妈接到班主任老师的投诉,回过头来把女孩狠狠地臭骂了一顿。

“跟每个同学都搞不好关系,那是你自己的问题。”

“你能不能好好反思一下你自己!”

她开始变得歇斯底里,她总是无意识地抠自己的手指,抠得指尖遍布伤口,她开始拒绝跟妈妈沟通,她总是一个人在深夜痛哭。

直到有一次,女孩对妈妈说自己站在教学楼上就想往下跳时,女孩的妈妈才慌了神,赶紧带女孩去看医生。

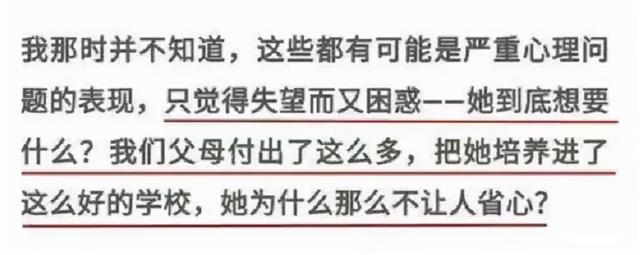

可是,当医生确诊女孩得了中度抑郁症时,女孩的妈妈没有关心女孩的病情,反而失望地责备女孩:

“我们付出这么多把你培养进这么好的学校,你怎么那么让人不省心?”

这一次,女孩彻底对妈妈寒了心。

她把自己关在房间里,在日记上写下“我恨妈妈”,然后安静地吃下了一整瓶安眠药。

武志红老师说:

“家是港湾,爱是退路。”

孩子最深的情感需求,就是感觉到被爱。

每一个孩子都把父母当作自己最亲近的人,每一个孩子都渴望得到父母的宠爱、理解、和包容。

而父母对孩子情感需求的忽视,父母对孩子言语间的冷漠,不仅会让孩子寒了心,再也不信任父母,更会把孩子逼到死角。

那些不以为意的责备,那些脱口而出的抱怨,就像一把把尖刀,彻底斩断了亲子关系的连结。

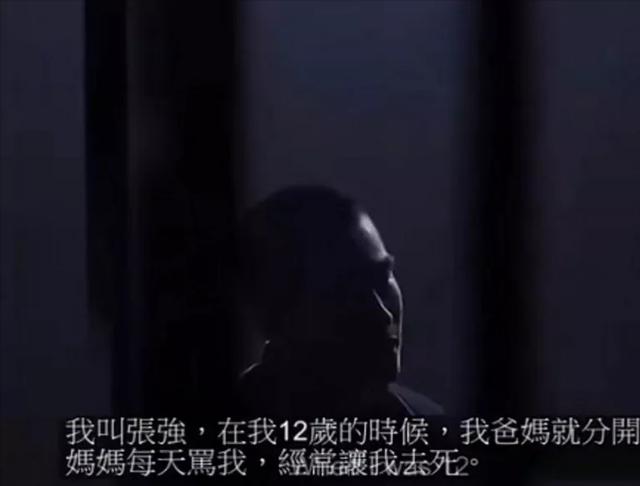

第三个故事,是一位少年杀人犯的故事。

男孩12岁的时候,父母离异。

从那之后,他开始跟着妈妈生活,可妈妈却经常辱骂他:

“你怎么不去死?

你就是猪脑子、没用的废物,是个人都比你强。”

妈妈一次次的羞辱、否定、讽刺、挖苦,让男孩的内心充满了愤怒和羞耻。

他的内心深处开始认同:

自己真的就是一个废物,真的一无是处。

直到有一天,他无法排解自己内心的痛苦,就拿起一把刀,疯狂地捅向了比自己更弱的人。

他终究还是变成了自己最讨厌的样子。

妈妈对他的“诅咒”,也就此变成了现实。

心理学上有一个内化现象:

孩子会在不知不觉中,相信父母对自己的负面评价,并将这些极为糟糕的评价,转化成对自己的消极评价,活在自我羞辱的阴影里。

也就是说,父母对孩子贴的“负面标签”,会成为一种“反作用力”推着孩子向更坏的方向发展。

父母的每一次否定和指责,都是在提醒孩子自己有多么的不堪;

父母的每一次打击侮辱,都是在强化孩子心底的叛逆和愤怒;

父母越是嫌弃孩子,孩子越是会朝着父母嫌弃的方向狂奔而去。

有句话说:

言语上的虐待,无异于灵魂上的谋杀。

孩子的生活是积极阳光还是消极堕落,全在父母的一念之间。

以上三个故事,其实正是对应了父母用言语伤害孩子的三个层次;

第一层:让孩子的心灵伤痕累累。

第二层:让亲子关系岌岌可危。

第三层:为孩子贴上“烙印”,毁掉孩子的一生。

就像《欲望山庄》里所说的那样:

柔软的舌头,可以挑断一个人的筋骨,语言有时候比暴力更伤人。

对父母而言,可能只是脱口而出的一句话,但对孩子而言,伤害可能贯穿一生。

舒淇曾在节目中自曝自己的童年经历:

“被父母毒打,被骂长得丑,看到父母就想逃。”

这段坎坷的经历,让舒淇变得叛逆、敏感和自卑,一生都活在极度缺乏安全感的阴影里。

姜文小时候,他的母亲对他非常严厉,从来没有给过他好脸色。

成名后的姜文曾在采访中说:

“我其实是一个很不自信的人,因为我从来没有得到过母亲的肯定。”

得不到母亲的肯定和表扬,成了姜文心中永远的痛。

教育专家李玫瑾,曾经对1000名未成年人做过一项调查,分析结果显示:

在家里经常被父母责骂的孩子出现性格缺陷的几率最大。

25.7%的孩子“自卑”、“抑郁”,22.1%的孩子冷酷,56.5%的孩子经常暴躁。

所以,有些话,父母永远不要对孩子说。

孩子的内心世界敏感而脆弱。

父母每一句伤人的话语,都会在孩子的内心种下一颗痛苦的种子,影响孩子的一生。

美国著名儿童教育家阿黛尔·法伯说:

“永远都不要低估你的话对一个孩子一生的影响。”

人的语言会毁掉一个孩子,也会成就一个孩子。

爱迪生小时候,有一次,他的老师交给他一张折叠纸条,并嘱咐他说:

“只有你妈妈能看。”

爱迪生乖乖地把纸条交给妈妈后,妈妈边看边流泪,爱迪生问妈妈:

“老师说什么呢?”

妈妈很大声地读给爱迪生听:

“你的孩子是个天才,这个学校对他来说太小了,没有好老师可以训练他,请你自己教吧。”

然而,爱迪生的母亲过世之后,爱迪生在妈妈的衣柜里意外看到了当年老师写给妈妈的那封信,信上写得竟然是:

“你的孩子智力有缺陷,我们不能让他继续留在学校就读,他被退学了。”

读完这封信,爱迪生痛哭流涕。

后来,他在自己的日记里写下:

“汤玛士.爱迪生是个有智力缺陷的小孩,但他的母亲让他成为世纪的天才。”

第一次看到这个故事,我的内心震撼不已。

原来,每个孩子身上都藏着巨大的潜能。

能不能让孩子充分发挥自己的潜能,取决于父母是否对他们充满期待、爱和鼓励。

有一个小男孩经常因为口吃被别人嘲笑。

他的妈妈对他说:

“孩子,这是因为你的嘴巴无法跟上你聪明的脑袋。”

这个小男孩长大后,成了美国通用电气公司前首席执行官杰克.韦尔奇。

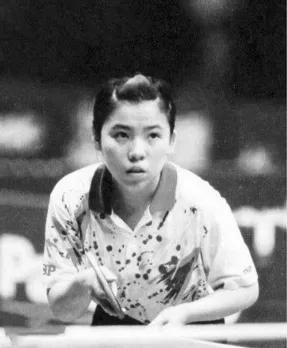

有一个身材矮小的小女孩,很喜欢打乒乓球,所有人都不看好她。

她的父亲坚定地对她说:

“你很优秀,真的,相信我。”

这个小女孩长大后,就是乒乓球世界冠军邓亚萍。

一位父亲把一个小男孩介绍给他的继母时说:

“这是全社区最坏的男孩。”

男孩的继母却温柔的说:

“你错了,他不是全社区最坏的男孩,而是最聪明,但还没有找到发泄热忱的地方的男孩。”

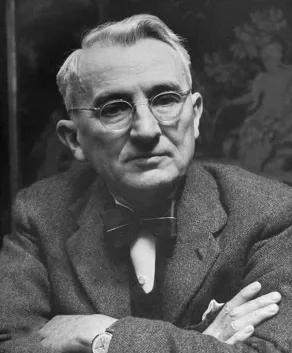

这个男孩长大后,就是创造了“28项黄金法则”的卡耐基。

父母的嘴,藏着孩子一生的风水。

在父母嘴里,孩子是什么样的人,孩子将来就会成为什么样的人。

父母的守望和期待,能够带给孩子无穷的力量,帮助孩子捱过寒冬,挺过荆棘,成为最好的自己。

心理学教授罗伊·鲍迈斯特曾在一篇被引用了超过5300次的重磅论文中指出:

“坏的力量比好的强,而且消极的事物与积极的事物并不能相互抵消。”

被刺伤的心,一生都在流血。

父母对孩子说出的那些难听的话,并不能用甜言蜜语来抵消。

所以,为人父母,我们一定要格外注意自己的言行,小心我们对孩子说的每一句话。

语言是抚慰心灵的利器,也是刺骨剜心的武器。

没有一个孩子能够承受住父母恶毒的指责和谩骂。

好的父母嘴上都有一条拉链,从不随心所欲地说话。

愿我们都能用春风化雨般的温柔,让孩子在阳光下收获爱与幸福。

孩子离家出走会有什么后果?

自己无助父母担心是必然的。

最重要的事不安全,可能会误入歧途。回家把想想在家盼望的你父母好好看看,孝心无价我不喜欢一个苦孩求学的故事。家庭十分困难,父亲逝去,弟妹嗷嗷待哺,可他毕业后,还要坚持读研究生,母亲只有去卖血……我以为那是一个自私的学子。求学的路很漫长,一生一世的事业,何必太在意几年蹉跎?况且这时间的分分秒秒都苦涩无比,需用母亲的鲜血灌溉!一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?把自己的利益放在至高无上位置的人,怎能成为为人类献身的大师?我也不喜欢父母重病在床,断然离去的游子,无论你有多少理由。地球离了谁都照样转动,不必将个人的力量夸大到不可思议的程度。在一位老人行将就木的时候,将他对人世间最后的期冀斩断,以绝望之心在寂寞中远行,那是对生命的大不敬。我相信每一个赤诚忠厚的孩子,都曾在心底向父母许下“孝”的宏愿,相信来日方长,相信水到渠成,相信自己必有功成名就衣锦还乡的那一天,可以从容尽孝。可惜人们忘了,忘了时间的残酷,忘了人生的短暂,忘了世上有永远无法报答的恩情,忘了生命本身有不堪一击的脆弱。父母走了,带着对我们深深的挂念。父母走了,遗留给我们永无偿还的心情。你就永远无以言孝。有一些事情,当我们年轻的时候,无法懂得。当我们懂得的时候,已不再年轻。世上有些东西可以弥补,有些东西永无弥补。“孝”是稍纵即逝的眷恋,“孝”是无法重现的幸福。“孝”是一失足成千古恨的往事,“孝”是生命与生命交接处的链条,一旦断裂,永无连接。赶快为你的父母尽一份孝心。也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦。也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是近在咫尺的一个口信。也许是一顶纯黑的博士帽,也许是作业簿上的一个红五分。也许是一桌山珍海味,也许是一只野果一朵小花。也许是花团锦簇的盛世华衣,也许是一双洁净的旧鞋。也许是数以万计的金钱,也许只是含着体温的一枚硬币……但“孝”的天平上,它们等值。只是,天下的儿女们,一定要抓紧啊!趁你父母健在的光阴。会被拐骗。然后从事乞讨或犯罪的事情。被坏人带。

甚至会被挖去内脏。或者弄残疾了。很危险,快报警

孩子离家出走到底对不对?

不好,这种行为是错误的,在没有告知自已亲人的时候离家出走是非常自私的做法,你难道就没有想过你离家出走了,你的亲人整天为你担心着急怕你出事了,你良心过的去么。

离家出走固然是有原因,但是在离开之前最好先仔细想想值不值得这样做。

不对,笨蛋,找一个女孩,重新开始江淡一次好好谈爱当然不对。不管发生什么事都不要离家出走,这样家人会伤心的,最好是多沟通吗?

在不行就告诉家人去朋友家住几天,也不离家出走。那么你孩子还是家长呢.离家出走不对,首先对孩子是不安全的,也容易学坏.其次对家长来说是无限的牵挂和担心.所以离家出走不是解决问题的办法.我建议家长是不是可以静静听听孩子的想法.然后解决呢.作为孩子是不是想想妈妈的辛苦和望子成龙的心情呢,这样就能好好的沟通谈心.才是解决问题的关键.让家长和孩子象朋友.接触起来就容易的多了.只是我的一点看法,其实我在教育我的儿子是也很困惑的.我也明白有时好好和他说话他反而以为你好欺负,更不听你的,哎.大家有时间多看看家长论坛.会有帮助的.逃避是解决不了问题的。不对孩子出走肯定是不对的。

家长要 1.做孩子的知心朋友。

2.帮助孩子寻找有益的同龄朋友。

3.给孩子倾诉的机会。当孩子遇到挫折的时候,家长应主动与孩子交谈,安抚他们的低落情绪。如果动辄打骂、讽刺挖苦,孩子就不敢对家长说心里话了

4.注意观察孩子的心理。一般情况下,少年在出走之前总会有一些“蛛丝马迹”的。

5.孩子出走被找回来之后,既不能打骂恐吓又不能不闻不问。

到现在回想起来有时候能够想明白问题的所在

其实多和孩子交流是很有用处的

父母那样做很多时候是因为父母对孩子的“溺爱”或是爱护

但是所是用的方法言语可能不当

进而的“伤害”了孩子

搜索标签: