青少年网瘾现在很少了(为什么青少年会有网瘾)

发布日期:2022-05-23 浏览次数:2,网吧的经营不善,受电子产品排挤导致关门现象的增多。为什么把这一方面列为第二点,这与青少年“网瘾”的形成方式有极大的关系。“网瘾”的形成,大多不是仅仅在家中就能产生如此严重的后果,而是在父母长辈明令禁止以后,私自外出网吧上网而导致的。前些年,网瘾兴盛,许多家长去网吧寻子屡见不鲜。还有就是电子竞技类产品的增多,比如平板,笔记本电脑等,这些往往也冲击着网吧的运营,网吧数量减少,“网瘾”少年也就自然而然的会减少。

3,国家对于网游以及网吧的重磅管理。随着近几年人民文化水平的日益提高,国家网信办也出台了一系列的政策来对于互联网市场进行管理和约束,同时加大打击力度。网信办针对网游的健康,向上的引导,对于黄色,暴力的不断打击,净化网络游戏平台,从而达到更好的效果。政府对于18岁以下青少年,儿童不得进入网吧这一规定的严查,也是网瘾逐步消失的一大原因。

近日,国家互联网信息办公室就《未成年人网络保护条例(征求意见稿)》再次公开征求意见。条例中有加强未成年人网络沉迷防治的保护行为,针对的是沉迷于网络游戏、网络直播、网络音视频等网络产品和服务、未成年人非理性网络消费、参与“饭圈”乱象、“网瘾矫治机构”侵害未成年人身心健康等问题。近年来,中国对未成年人的网络保护采取了多种措施,例如2021年国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题,进一步严格管理措施,其中就包括了所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20-21时向未成年人提供1小时服务,其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务等。

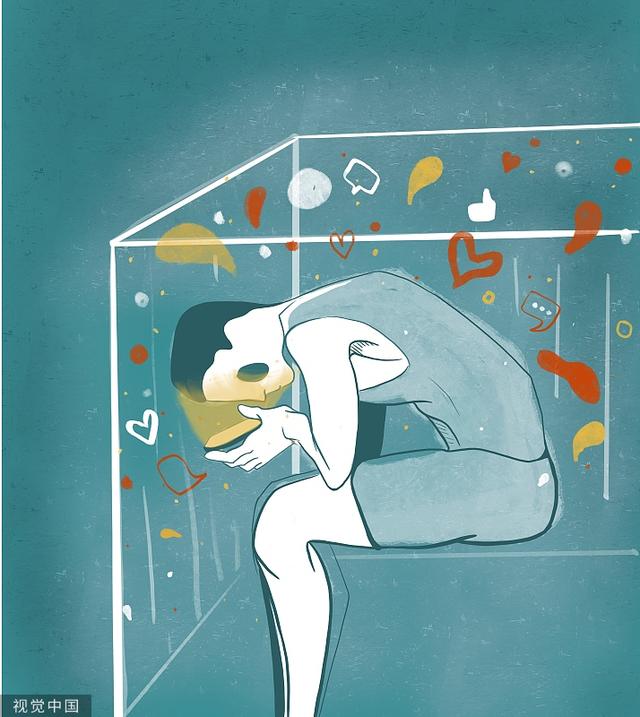

01 人的主体性正在电子环境中慢慢丧失

界面文化:你在《断瘾》里谈到,对于长期忍受歧视、承受心灵痛苦、需要帮助的人来说,互联网有着诱人的魔力。另一方面,技术早就已经成为当代人的日常生活的一部分了。你是怎么界定正常的使用和成瘾的?

银子:有详细的诊断标准。普通人要进行简单判断的话,要看社会功能是否丧失。社会功能丧失意味着该学习不学习,该上班不上班,整天只有上网一件事情,这还伴随着整个人认知、情感和意志行为上的改变。成瘾不仅仅是单纯的强迫性的行为,还会有共病性,伴发一些心理障碍和精神障碍,如抑郁、焦虑、强迫、社交恐惧和人格障碍等。

从正常使用到病态上网,有病理性的发展过程。成瘾意味着双重的环境不适应性:一方面,现实环境中有不适应或者不满足,所以不想上班上学、过正常的生活,无所适从;另一方面,越是不能在网络环境中自由出入,自行把控,越是说明并不适应电子环境,在电子环境中意识昏迷。

银子:电子环境中,人的主体性在慢慢丧失,主体性的丧失是从身体价值的丧失开始的。沉迷电子的人状态是“类瘫痪”状态的,例如打游戏时身体是缺席的,是退隐在后的,所有神经反应都集中在游戏情节对大脑的刺激。不能对自己身体进行主体控制,意味着心身分离,人的“心”和“身体”对话无效:你告诉自己要睡觉,却睡不着;告诉自己多吃点,但是吃不下或者吃了太多身体无法消受;告诉自己不能没完没了看短视频,却无法离开。你知道这些对自己不好但戒不掉,而且会强迫循环往复地做自己不希望做的事情,造成更大的困扰。

界面文化:在《断瘾》一书里,你选取了12个网络成瘾的例子,其中11个男孩、1个女孩。你认为性别因素在你接触的网瘾中发挥着什么样的作用?

界面文化:谈到沉浸性,通常情况下大家会认为进入某种“心流”状态是很好的,但是网络成瘾的“心流”却成了一种强制循环。

银子:心流是一种忘我的体验。一个人特别热爱工作、在工作里特别投入时,会有心流产生,注意力高度集中,旁边有人说什么做什么都不知道,这种心流状态不是很容易产生。但游戏或其他电子产品里很容易产生心流,其设计本身也很注意虏获人们获得心流的状态。电子产品里的心流不是不可以进入,而是要考虑为什么进入、怎么进入。如果不能自我掌控就不是心流,而是被动的沉迷。快乐是多面的,心流状态的高级体验也是多面的,不仅要有电子产品的心流,你也得有工作和生活中的心流,要学会发现自己心流的状态。

02 父母和孩子在电子环境下都有适应性困难

界面文化:《呵护云端的孩子》中谈到,你从2005年开始从事网瘾的心理治疗工作。从那个时候到现在,国内对网瘾的态度有没有什么转变?我们治疗网瘾的方式有没有一些变化?

银子:有很多声音反对把网瘾当作疾病。其实,并不是说你喜欢上网或者你的工作需要24小时盯着网络就是网瘾,网迷、网癖都不是网瘾。作为疾病的网瘾需要专业的诊断,和通常的理解有区别。在治疗的方式上,我们已经在早期的治疗中意识到,孩子所处的家庭环境是很重要的。所有的成瘾治疗包括毒品、酒精的成瘾治疗,预后的效果和所处环境的影响很大。孩子治疗之后如果回到原来的环境中,和同样的人在一起,处于同样的生活和家庭环境中,可能会反复发作。那时候我们会让父母和孩子一起治疗。

界面文化:你也谈到一些国外的机构会到中国进行学习,如今,网瘾治疗是在中国独有的吗,它在其它国家有什么样的进展?

界面文化:过去在国内存在用电击等不恰当的治疗方法来治疗青少年网瘾的。我们怎么区分什么是合理的守护,什么是不可取的治疗?

银子:成瘾的病态上网会伴发精神障碍,当一些用来治疗精神疾病方面的医疗手段应用在成瘾治疗上,需要特别谨慎,尤其是在心身系统都在发育的未成年人这里,我们对待药物、器械的医疗手段都要谨慎,尤其要警惕不能过度医疗。比如精神分裂、重度抑郁等比较严重的诊断,可能患者并没有到那个程度,所以说有过度医疗的嫌疑。我们尤其是在未成年人的诊断上,更是要非常谨慎。

界面文化:你之前提到要加强电子教养,这是指什么?

银子:增加对电子屏幕使用的智慧。这指的不是技术技能,而是电子科技的观念和实际操作的智慧,在电子世界的主体权和话语权。在书中,我根据孩子心身发育的特点,有具体谈到学龄前、学龄期、青春期前期、青春期后期等阶段应该怎么做。在具体操作上,可以利用电子本身的特点,比如设置父母控制、安全设置等防止成瘾。

03 数据自我很难和真实自我划等号

界面文化:在书中你谈到,游戏成瘾者有生命力外放的特征。这是什么意思?

银子:人会在网络上耗散自己的注意力、意识和精神。没有人参与的游戏就是数字代码和硬件,人机交互的过程中是人向机的单向输入。书中有一个,在网瘾的住院治疗里,我会让患者在安全的前提下待在一个陈设极简的房间里,在单调的环境下,关闭了外界的刺激,患者只是和自己待在一起,一段时间以后,意识会更加清晰,五官变得灵敏,外放的生命力会慢慢回到自己身上。

我们的意识、感知和情感一直都是附着在稠密而精细的自然人体上的,在电子环境下则是附着在人工的、虚拟的空间里。所谓元宇宙试图形成一种和现实世界非常类似的现实,实质上却是封闭的控制系统。

界面文化:你在书里提到,在给中国传媒游戏策划专业的研究生上课时,你谈到,如果游戏不让人上瘾就不是好游戏。如果游戏从定义上就是会让人上瘾的,你怎么看待“王者荣耀是精神鸦片”这样的说法?

银子:我告诉大家要对电子环境采取谨慎态度、学会适应,这不意味着现实和虚拟的对立。我想呼吁更多积极游戏的产生。用游戏的表现力帮助进行宇宙天文、建筑、物理等自然学科或人文学科的学习,这对孩子的认知是很有益处的,电子在这方面有独特的优势。但电子产品本身是一种商品,是需要监管的,我们一方面要考虑正面的游戏怎么从心理学角度吸引玩家,一方面也要注重单纯娱乐性游戏的制衡。我审查游戏的时候考虑的问题有很多,例如经济系统的设置向未成年开放是否合适、应该开放多少,也会考虑到心理渗透、文化渗透、潜意识等方面。

界面文化:什么叫心理渗透、文化渗透?从2008年开始,你就作为文化部特聘的游戏审核专家,审查了《魔兽世界》《英雄联盟》《绝地求生》等一系列进口游戏的内容。作为心理学者,你如何在游戏审核中发挥作用?

银子:一个公司有自己的标识,一个游戏部落也有自己的旗帜,这是最简单的文化标识的渗透。标识意味着一种归属感的号召,归属一个群体一方面受到集体制约,一方面也会产生安全感。

关于渗透也有一个例子:一些小学生很喜欢《人间失格》等日本作品,但是日本的很多小说渗透着无意义的颓废,这些作品在文学造诣上越有感染力,对潜意识渗透越深。孩子从小深受颓废之美的影响,每天认为人生不值得,而他的人生还没有开始呢。

界面文化:为电子游戏辩护的人常常会拿出约翰·赫伊津哈《游戏的人:文化的游戏要素研究》,指出游戏已渗透到文明的各个角落。现在也有人认为我们应该把生活“游戏化”,利用游戏设计者开发出来的技术让生活更有趣。你怎么看待这样的做法?

银子:从古至今,人类经常处于无聊状态。过去的人们在无聊中创造出音乐、戏剧,这种生活的游戏化带着创造性,是一种高级的游戏状态。电子时代人们也有无聊的时候,但如果面对这样的无聊只惦记着电子产品,身体一点儿都不动弹,在游戏厂家预设好的精致细节里游戏,其实是单一且没有创造性的。这并不是终极有趣的趣味,也不能取代别的游戏的状态,反而让生活变得狭窄了。

失去了创造的快乐,人存在的价值就会急剧下降,被动的情绪感染、被动地进入心流会带来问题。网瘾患者最开始玩游戏时很开心进入心流,但是一旦失控,不玩游戏也不知道该干什么,所以玩游戏也并不是那么快乐了,这种状态也让他们不喜欢自己了。

搜索标签: